【connpass × のびすけ対談】サービスの立ち上げから運営まで。「connpass」の歴史を聞いてみました

こんにちは、dotstudioエディターのうらら(@uraranbon)です。

今や10人に1人は社長と言われるほど起業が身近になった現代。しかし、夢や希望を詰めて作られたサービスの大方は、思うように成長せずに消えていってしまいます。

そんな中、イベントの募集を助けるWebサービス「connpass」は、2011年にリリースされてから5年で85,000人のユーザーを集め、connpassを利用し2015年〜2016年の1年間で6,000人の集客したという人もいます。

サービスを向上させる秘訣はあるのでしょうか。

【connpass × のびすけ対談】勉強会あるある!イベントのドタキャンにどう対処する?に続き、connpassを運営する株式会社ビープラウドの代表・佐藤氏に話を伺ってきました。

株式会社ビープラウド代表。

2011年からイベントサイト「connpass」を運営する傍ら、自身も積極的に勉強会やイベント活動をおこなっている。

話を伺ってきたのは、エンジニア向けのイベントを積極的に主催しているdotstudio代表/エンジニアのびすけです。よく「connpass」を使って集客をしています。

dotstudio代表。

1989年生まれのバックエンドエンジニア。 IoTLT、Swift愛好会、NodeBotsハンズオンなど、幅広いイベントを開催している。

もともとはイベントから生まれたサービスだった

今日はありがとうございます。そもそも、なぜこういったイベントサービスを始めようと思ったんですか?

今日はありがとうございます。そもそも、なぜこういったイベントサービスを始めようと思ったんですか? 今はイベントサイトって結構ありますけど、もともとはリクルートさんが運営するATNDしかありませんでした。そのときの技術が好きだった人たちが集まっていたんですけど、少しシンプルだったんです。

今はイベントサイトって結構ありますけど、もともとはリクルートさんが運営するATNDしかありませんでした。そのときの技術が好きだった人たちが集まっていたんですけど、少しシンプルだったんです。 そんなときに、”Django Dash”という「2~3日でサービスを1つ立ち上げよう」みたいなイベントがありました。そこで、イベントサイトならこういう機能がほしい、あれほしいっていうのを簡単に話していたんです。

そんなときに、”Django Dash”という「2~3日でサービスを1つ立ち上げよう」みたいなイベントがありました。そこで、イベントサイトならこういう機能がほしい、あれほしいっていうのを簡単に話していたんです。 そのときはそれで終わってたんですけど、弊社でサービスを作りましょうかという話が持ち上がったときに、「途中までこういうのを作ったことがありますよ」と再浮上したのがきっかけです。

そのときはそれで終わってたんですけど、弊社でサービスを作りましょうかという話が持ち上がったときに、「途中までこういうのを作ったことがありますよ」と再浮上したのがきっかけです。

あとは、もともと僕が「BPStudy」という勉強会をずっと続けていたので、そこでエンジニアの人たちのコミュニティを広げたいとか、経験を高めたくなり、2011年に「ちゃんとサービスを始めよう」となりました。

あとは、もともと僕が「BPStudy」という勉強会をずっと続けていたので、そこでエンジニアの人たちのコミュニティを広げたいとか、経験を高めたくなり、2011年に「ちゃんとサービスを始めよう」となりました。 へえ、もともとはイベントがきっかけだったんですね。オープンしてからすぐにイベントって集まったんですか?

へえ、もともとはイベントがきっかけだったんですね。オープンしてからすぐにイベントって集まったんですか? いや、最初はそんなに多くなかったですね。弊社がPython系のコミュニティと繋がっていて、そのイベントの人たちが使ってくれて広まりました。

いや、最初はそんなに多くなかったですね。弊社がPython系のコミュニティと繋がっていて、そのイベントの人たちが使ってくれて広まりました。 イベント参加者だった人が「自分でやってみよう」というときに自分が参加したことのあるサイトを選ぶといった感じで広まったと思います。

イベント参加者だった人が「自分でやってみよう」というときに自分が参加したことのあるサイトを選ぶといった感じで広まったと思います。 余談ですが、その頃からPyCon主催の鈴木たかのりさんもいらっしゃったんですか?

余談ですが、その頃からPyCon主催の鈴木たかのりさんもいらっしゃったんですか? そうですね。たかのりさんは、2011年にconnpassがオープンしてからすぐくらい、2012年あたりですね。有料決済みたいなのや、参加枠みたいな機能、アーリーバード枠とか。PyConの要望で追加した機能もあるんです。

そうですね。たかのりさんは、2011年にconnpassがオープンしてからすぐくらい、2012年あたりですね。有料決済みたいなのや、参加枠みたいな機能、アーリーバード枠とか。PyConの要望で追加した機能もあるんです。ブレイクポイントはサービス開始2年後に

connpassを始めた2011年から、何かブレイクポイントありますか?

connpassを始めた2011年から、何かブレイクポイントありますか? 2013年にありました。「IT勉強会に特化した」っていう部分ですね。もともとは「どういうイベントが対象」かっていうのを絞っていなくて。そこを、「IT勉強会といえばconnpass」と思ってもらえるようにしました。

2013年にありました。「IT勉強会に特化した」っていう部分ですね。もともとは「どういうイベントが対象」かっていうのを絞っていなくて。そこを、「IT勉強会といえばconnpass」と思ってもらえるようにしました。 具体的にはどのへんで伝えたんですか?

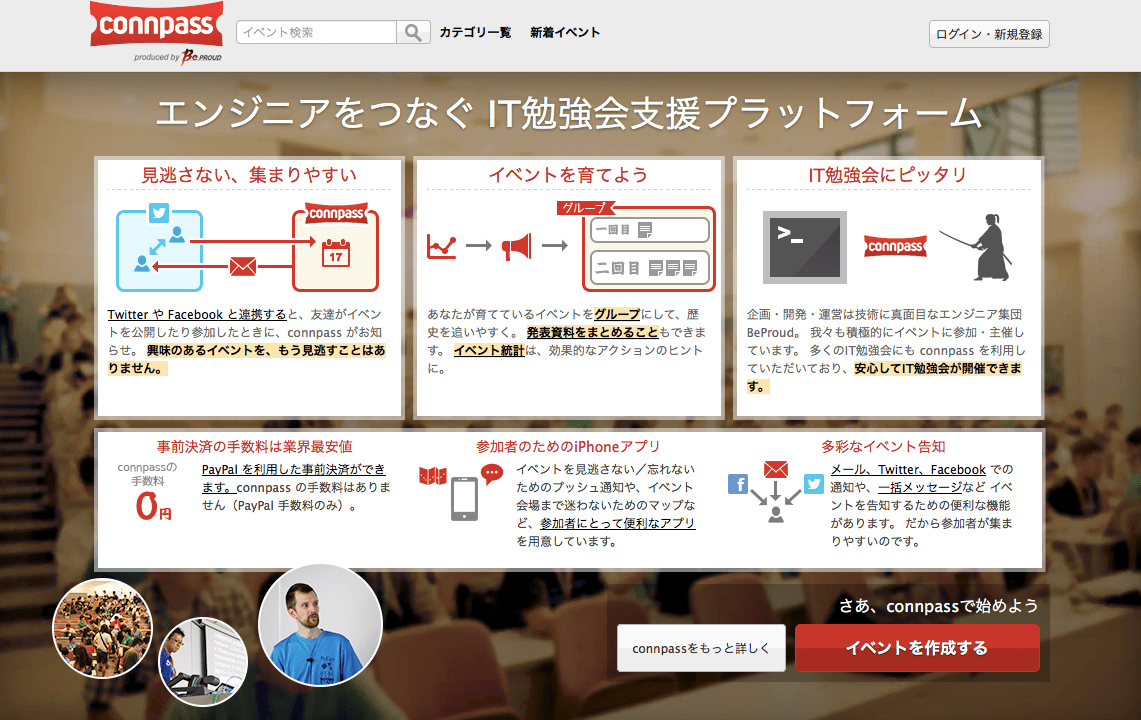

具体的にはどのへんで伝えたんですか? タイトルですね。ログインしているとわからないんですけど、トップページにこういう画面があって……

タイトルですね。ログインしているとわからないんですけど、トップページにこういう画面があって……

あ、上部の「エンジニアをつなぐ〜」というやつですね。

あ、上部の「エンジニアをつなぐ〜」というやつですね。 ここから、より絞られたユーザーが集まってきたと思います。

ここから、より絞られたユーザーが集まってきたと思います。サービスを「技術的チャレンジができる広告塔」に

開発は何人くらいでおこなうんですか?

開発は何人くらいでおこなうんですか? 2人とか3人とかですね。今は専任ですが、状況に応じて受託開発をしたり、connpassをやってもらったりしています。いろんな案件を経験すれば、バランス良くスキルやノウハウが身につきますし、「こっちでノウハウを使おう」という流用もできるので。

2人とか3人とかですね。今は専任ですが、状況に応じて受託開発をしたり、connpassをやってもらったりしています。いろんな案件を経験すれば、バランス良くスキルやノウハウが身につきますし、「こっちでノウハウを使おう」という流用もできるので。

意外と少ない印象です。ちなみに、connpassって中の人にとってはどういう位置付けなのでしょう?

意外と少ない印象です。ちなみに、connpassって中の人にとってはどういう位置付けなのでしょう? 位置づけですか。ひとつは広告塔としてですね。connpassがあることによって、「あ〜、connpassやってる会社ですか」って思ってもらえています。

位置づけですか。ひとつは広告塔としてですね。connpassがあることによって、「あ〜、connpassやってる会社ですか」って思ってもらえています。 ふたつめは、技術的チャレンジがしやすいっていうところですかね。結構Dockerとかを使って、サイトに導入していこうかなとは思っています。そういうデプロイのところは効率化しようかなと。

ふたつめは、技術的チャレンジがしやすいっていうところですかね。結構Dockerとかを使って、サイトに導入していこうかなとは思っています。そういうデプロイのところは効率化しようかなと。 connpassの特徴として、落ちない、不具合が少ないっていうのがありますが、それもやっぱり、不具合がおこりにくい、落ちないサイトってどういうサイトなの?っていうのをconnpassで実践してるからですね。

connpassの特徴として、落ちない、不具合が少ないっていうのがありますが、それもやっぱり、不具合がおこりにくい、落ちないサイトってどういうサイトなの?っていうのをconnpassで実践してるからですね。 みっつめは知見を得られる場所ですね。運営・企画サポートまでを自分たちで回しているっていうことで、知見を得られているかなと思っています。ざっくりとした位置付けはこの3点ですね。

みっつめは知見を得られる場所ですね。運営・企画サポートまでを自分たちで回しているっていうことで、知見を得られているかなと思っています。ざっくりとした位置付けはこの3点ですね。connpass開発で試行錯誤して活用した「匠メソッド」

エンジニアの理想じゃないですか。ちなみに、サイトの企画〜運営までのナレッジは、具体的にどんなことを学んだんですか?

エンジニアの理想じゃないですか。ちなみに、サイトの企画〜運営までのナレッジは、具体的にどんなことを学んだんですか? アイデア出しから形に落とし込むまでの要求開発方法ですね。サービス企画ってやったことがないと、最終的にどう落とし込んでいくのかってスキルが必要だと思うんですよ。

アイデア出しから形に落とし込むまでの要求開発方法ですね。サービス企画ってやったことがないと、最終的にどう落とし込んでいくのかってスキルが必要だと思うんですよ。 自分は「絶対いい!」とか思っている機能を、他の人が「いやぁ……」とかいうと、揉めますよね。みんな熱意があるからそうなるんですけど、喧嘩っぽくなっちゃったり、諦めて妥協したりする人が出て、結局3ヶ月とか4ヶ月とかかかることもあります。みんなが納得する状態まで持っていくのは、意外に難しい。

自分は「絶対いい!」とか思っている機能を、他の人が「いやぁ……」とかいうと、揉めますよね。みんな熱意があるからそうなるんですけど、喧嘩っぽくなっちゃったり、諦めて妥協したりする人が出て、結局3ヶ月とか4ヶ月とかかかることもあります。みんなが納得する状態まで持っていくのは、意外に難しい。 そこを「匠メソッド」という要求開発方法を使っていて。それを使ってアイデア出しから形にするまでを2~3日でまとめるんです。

そこを「匠メソッド」という要求開発方法を使っていて。それを使ってアイデア出しから形にするまでを2~3日でまとめるんです。 以前登壇した資料に詳しく書いていますが、現状に対する「こうした機能がほしい」というのが出ても、全部作るわけにはいかないじゃないですか。それを、「どうやって、何を基準に決めるの?」という部分を決めていますね。

以前登壇した資料に詳しく書いていますが、現状に対する「こうした機能がほしい」というのが出ても、全部作るわけにはいかないじゃないですか。それを、「どうやって、何を基準に決めるの?」という部分を決めていますね。

まず、「誰に対してどういう価値があるか」を出して、要求分析ツリーというツリーの形にします。そして、経営者目線でどこからやっていくかを話していくんです。そうすると、機能じゃなくて戦略的な話ができる。

まず、「誰に対してどういう価値があるか」を出して、要求分析ツリーというツリーの形にします。そして、経営者目線でどこからやっていくかを話していくんです。そうすると、機能じゃなくて戦略的な話ができる。 誰も幸せにならない、「絶対これがいい」と言い張る人がたまにいますよね。でも、それをあきらめられる。ロジカルに考えられます。あっさりと「これやろう、これは没、没にぶら下がっているのは全部やらないよね」みたいになります。

誰も幸せにならない、「絶対これがいい」と言い張る人がたまにいますよね。でも、それをあきらめられる。ロジカルに考えられます。あっさりと「これやろう、これは没、没にぶら下がっているのは全部やらないよね」みたいになります。 みんなが経営者目線を意識するんですね。

みんなが経営者目線を意識するんですね。

そうですね。みんなが納得感のある落とし所をconnpassを通じてやっていて、それを受託開発もやっています。

そうですね。みんなが納得感のある落とし所をconnpassを通じてやっていて、それを受託開発もやっています。 そういうふうに、サイトの企画から開発、運営までをエンジニアでやっているので、お客さんが「こういうサイト作りたいです」って言ったときにもそれを実践していますね。

そういうふうに、サイトの企画から開発、運営までをエンジニアでやっているので、お客さんが「こういうサイト作りたいです」って言ったときにもそれを実践していますね。 connpassのノウハウを生かして、効果の高いものを最小限のちからで。ただ「開発しますよ」という感じではなくて、そういう話ができるようにはなってきたかなって思いますね。

connpassのノウハウを生かして、効果の高いものを最小限のちからで。ただ「開発しますよ」という感じではなくて、そういう話ができるようにはなってきたかなって思いますね。 僕も匠メソッド試してみようかな。

僕も匠メソッド試してみようかな。まとめ

connpassの歴史をさっくりと伺いました。もともとはイベントから生まれ、その後は会社と一緒に成長してきたサービスでした。

せっかく作り上げたサービスを、できることなら成長させたいですよね。そのためにはサービスに関わる人全てが「経営者目線を意識」するのも効果的のようです。

これからのconnpassがどのような展開を迎えるのか、今後の活躍にも注目ですね!